近期,学部团队在国际著名学术期刊《先进功能材料》上发表论文,江苏大学为第一完成单位,通讯作者为学部团队负责人陈元平,相关工作得到了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等支持。

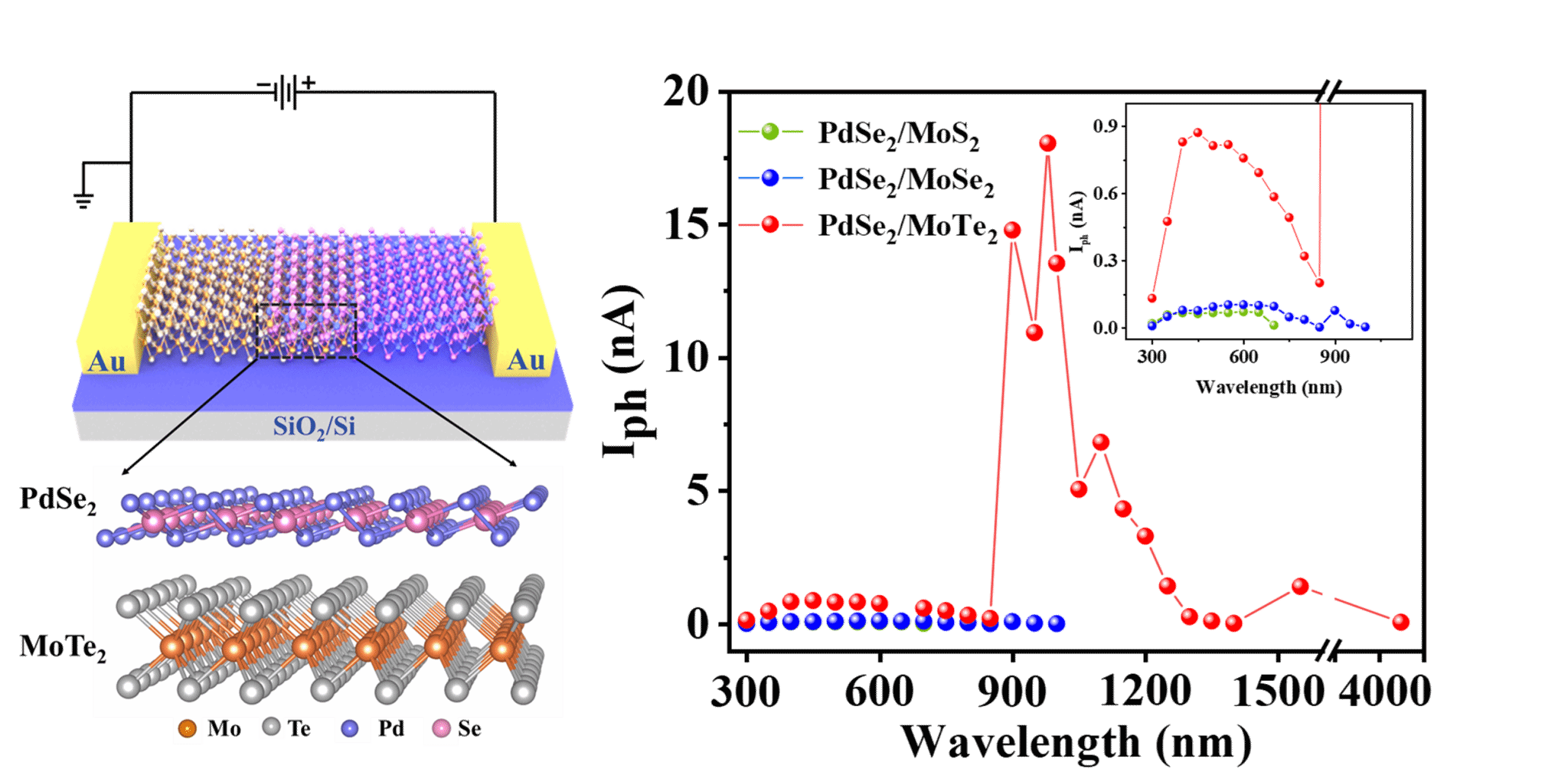

学部团队在《先进功能材料》发表题为High-Performance Infrared Self-Powered Photodetector Based on 2D van der Waals Heterostructures的论文,提出了一种基于PdSe2/MoTe2范德华异质结的高性能自供电红外光电探测器。该器件在零偏压下实现300-4050nm的超宽光谱响应,在980nm处性能指标可与2D/3D异质结器件相媲美,并揭示了构建2D/2D高性能红外自驱动光电探测器三个必要条件:两种材料功函数差大、高红外吸收和II型波段对齐。该探测器不同于现有的在红外波段2D/3D光电探测器,为微型化、低功耗2D/2D红外光电探测器的设计提供了新思路,在红外成像技术、柔性电子与物联网设备的设计等领域具有巨大应用潜力。

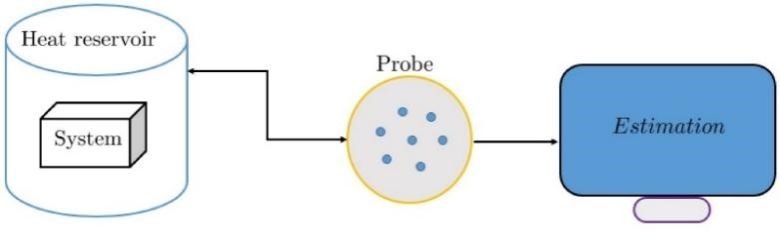

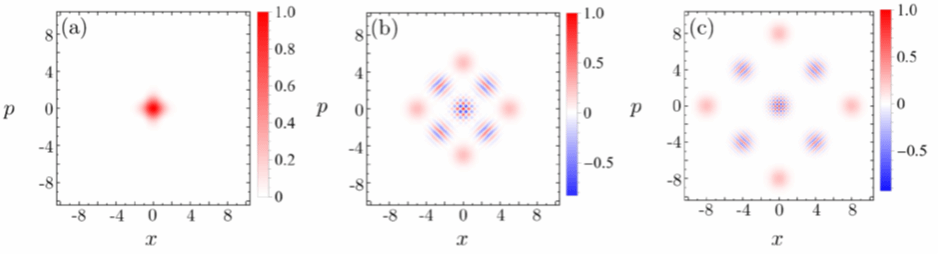

学部团队还在Physical Review A上发表了系列文章。题为Enhancement in the temperature sensing of a reservoir by a Kerr-nonlinear resonator的论文,通讯作者为谢月娥,提出了一种采用克尔非线性谐振器来精确测量量子储层温度的技术方案。通过保真度进行评估该方案中的热化,并利用量子Fisher信息来评估量子温度计方案的计量潜力。通过增加克尔非线性系数和驱动幅度可以显著提高温度的精度。此外,通过分析稳态下的探针纯度和评估零差与外差检测方法的性能来探索潜在的物理机制。研究表明最佳零差检测总是优于外差检测。题为Sub-shot-noise sensitivity via superpositions of two deformed kitten states的论文,通讯作者为杨孝森,探索了光子增加和减少操作对叠加小猫态在相空间中非经典效应的影响。通过两种操作顺序(先增后减与先减后增),多光子操作能产生近乎各向同性的亚普朗克结构,其特性受操作顺序影响:增加光子压缩结构,减少光子则扩展或无效。最优多光子操作可提升结构各向同性,并显著增强态对位移的敏感性,超越标准量子极限。这一发现为量子计量学和精密测量提供了新工具,在量子传感、成像及信息处理中具有应用前景。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202421525

https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.111.012412

https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.111.032407